1ヵ月単位の変形労働時間制

労働時間は原則、1日8時間、1週40時間と定められています(労働基準法第32条)。その例外として、「変形労働時間制」が設けられています。今回は、1か月単位の変形労働時間制についてまとめました。

1ヵ月単位の変形労働時間制とは

1ヵ月単位の変形労働時間制では、1ヵ月以内の期間を平均して週40時間以内(特例措置対象事業場は44時間以内)に収まっていれば、1日8時間や週40時間を超えている日や週があっても、法定時間外労働とはみなされないです。つまり、平均で週40時間以内であれば、1日10時間の日をシフトで組むことができ、その日は8時間を超えて働いても10時間以内であれば時間外手当(残業代)を支払う必要はないです。

忙しい曜日が決まっている場合、金曜日と土曜日は10時間、火曜日~木曜日は6時間という上記のシフトを組むことが可能になります。

1ヵ月単位の変形労働時間制を採用するメリット

下記に当てはまる場合は、1ヵ月単位の変形労働時間制を採用することで会社側としては残業代削減や1日8時間を超えた勤務のシフトが組めるメリットがあります。

- 月初や月末など特定の週が忙しい

- 特定の曜日に忙しさが集中している

- 夜間勤務が必要な業種である

1ヵ月単位の変形労働時間制を採用している企業は26.6%です(令和4年就労条件総合調査より)。業種では、小売業・飲食業・美容業・宿泊業・金融業で多く採用されています。

1ヵ月単位の変形労働時間制を採用するデメリット

もちろん、デメリットもあります。会社にとっての大きなデメリットは運用にあります。日や週によって異なる所定労働時間を設定するため、勤怠管理や残業時間の算出が非常に複雑化します。

採用する際には、変形労働時間制に対応した勤怠管理システムの導入も合わせて検討することをお勧めします。

採用方法

採用するためには、「労使協定」または「就業規則」に必要な事項を定めて、労働基準監督署に届出をしなければなりません。

定めなければならない事項

- 対象労働者の範囲

対象労働者の範囲に制限はありません。全従業員にしても良いですし、一部の部署だけにしてもいいです。しかし、その範囲を明確にしておかなければいけません。 - 対象期間および起算日

対象期間および起算日は、具体的に定める必要があります。

(例:毎⽉1日を起算日とし、1か⽉を平均して1週間当たり40時間以内とする。)

1か月以内であればいいので、2週間や4週間でもいいです。期間を1ヵ月とするのであれば、勤怠管理や残業時間の算出を考えて、会社の勤怠締めに合わせて起算日を設定してください。 - 労働日および労働日ごとの労働時間

シフト表や会社カレンダーなどで、対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。その際、対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないよう設定しなければなりません。 - 労使協定の有効期間

労使協定を定める場合、労使協定そのものの有効期間は対象期間より⻑い期間とする必要がありますが、1か⽉単位の変形労働時間制を適切に運⽤するためには、3年以内程度とすることが望ましいです。

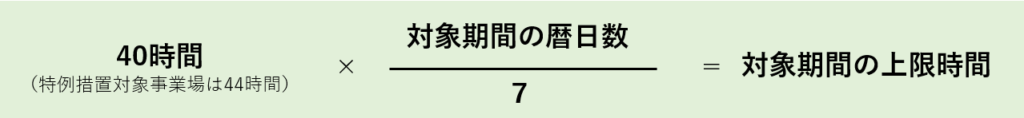

上限時間の計算方法

平均して週40時間を超えないようにするための上限時間は、下記の計算式で算出できます。

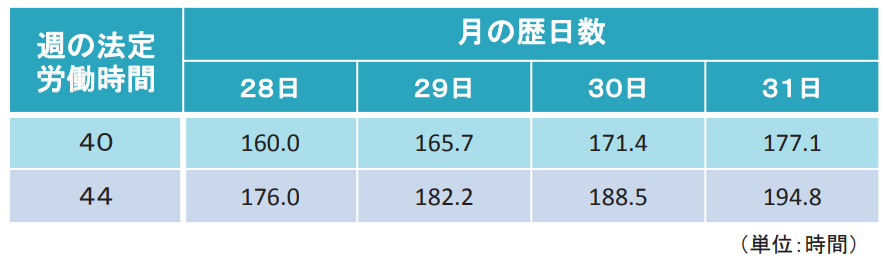

対象期間が1ヵ月の場合はこちらの早見表をご参照ください。

ちなみに、1年単位の変形労働時間制では定められる1日や1週の労働時間に上限がありますが、1か月単位の変形労働時間制では、1日や1週の労働時間には上限がありません。

残業代の計算方法

1か月単位の変形労働時間制における残業代(割増賃金)の計算方法は以下の通りです。

①1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

②1週間については、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)

③対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①または②で時間外労働となる時間を除く)

まず「日」で見て、次に「週」で見て、最後に「対象期間(1か月であれば月)」で見ます。

この計算方法を誤ると、未払い残業代が発生する可能性がありますので、ご注意ください。

よくある誤った運用

対象期間が始まるまでにシフトを決定していない

「1週間前までにシフトを決定し、通知しなければならない」というような決まりはありませんが、遅くとも対象期間が始まるまでには、労働日と労働日ごとの労働時間を決定し、従業員に通知する必要があります。また、対象期間を1か月とした場合は、1か月分のシフトを決定しなければなりません。「とりあえず2週間分だけのシフト」という運用はできないのでご注意ください。

決定したシフトを途中で変更する

1か月単位の変形労働時間制では、対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定める必要があります。原則、決定した労働日や労働日ごとの労働時間を途中で変更することはできません。

対象期間の上限時間を超えて働いた時だけ残業代を支払う

先程触れた「残業代(割増賃金)の計算方法」に則って残業代の計算をしなければ、未払い残業代の発生リスクが高いです。対象期間を1か月とし、31日の月は「177.1時間」を超えて働いた時間数分のみ残業代を支払う方法で運用している会社では、かなりの高確率で未払い残業代が発生しています。2020年4月1日より未払い賃金の請求できる期間が2年から5年(当分の間は3年)に延長されています。3年分の未払い残業代を請求された場合、会社への影響は大きいでしょう。

1か月単位の変形労働時間制を採用することで、残業代を削減できる可能性はあります。しかし、採用するための正しい手順(就業規則への明記や届出・労働者への周知など)を踏んでいなければ、そもそも1か月単位の変形労働時間制を採用できていないとみなされます。採用を検討している場合には、まずは専門家である社会保険労務士にご相談ください。採用する目的や会社の状況によっては、他の最適な方法をご提案できるかもしれません。

変形労働時間制採用をご検討の際には、埼玉県のりか社労士事務所までご相談ください。

埼玉県の社会保険労務士

沖津 利可

2012年社会保険労務士資格取得。全国健康保険協会、社会保険労務士法人の勤務経験を経てりか社労士事務所を開業。中小企業の利益拡大につながる男性育休取得促進コンサルティングも行っています。現在、従業員数1名から500名規模の中小企業を対象に、労務管理の支援を行っています。